नियतं सङ्गरहितमरागद्वेषत: कृतम् |

अफलप्रेप्सुना कर्म यतत्सात्त्विकमुच्यते || 23||

नियतम्-शास्त्रों के अनुमोदन के अनुसार; सङ्ग-रहितम्-आसक्ति रहित; अराग-द्वेषतः-राग-द्वेष से मुक्त; कृतम्-किया गया; अफल-प्रेप्सुना-कर्म-फल की इच्छा से रहित; कर्म-कर्म; यत्-जो; तत्-वह; सात्त्विकम्-सत्त्वगुण; उच्यते–कहा जाता है।

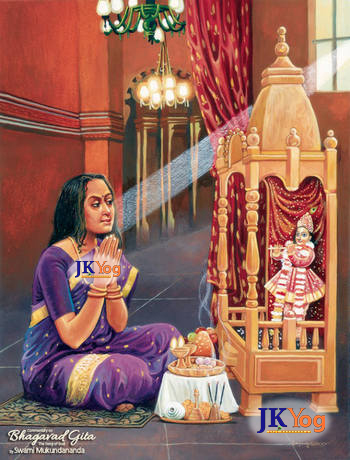

BG 18.23: जो कर्म शास्त्रों के अनुसार है, राग और द्वेष की भावना से रहित और फल की कामना के बिना संपन्न किया जाता है, वह सत्त्वगुण प्रकृति का होता है।

Start your day with a nugget of timeless inspiring wisdom from the Holy Bhagavad Gita delivered straight to your email!

तीन प्रकार के ज्ञान की विवेचना करने के पश्चात् श्रीकृष्ण अब तीन प्रकार के कर्मों का वर्णन करते हैं। इतिहास में कई सामाजिक वैज्ञानिकों और दार्शनिकों ने उचित कर्म के संबंध में अपना-अपना मत प्रकट किया है। उनमें से कुछ के महत्त्वपूर्ण मत और दर्शन का निम्न प्रकार से उल्लेख किया जा रहा है

1. ग्रीस के एपिक्युरियन (तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व) के अनुसार "खाना, पीना और आनंद भोगना ही उचित कर्म था।"

2. इंग्लैंड के हौब्स (1588-1679) तथा फ्रांस के हैल्वेटिस (1715-1771) का दर्शन और अधिक परिष्कृत था। उन्होंने कहा कि यदि सब स्वार्थी बन जाते हैं और दूसरों का ध्यान नहीं रखते तब संसार में अराजकता फैल जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा कि अपने ज्ञान की तुष्टि के साथ-साथ हमें अन्य लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि पति अस्वस्थ है तो पत्नी को उसकी देखभाल करनी चाहिए और यदि पत्नी अस्वस्थ है तो पति को उसका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उन मामलों में जहाँ दूसरों की सहायता करने से हमारे निजी हितों का ह्रास होता है तब उनके अनुसार ऐसी स्थिति में अपने निजी हितों को प्राथमिकता प्रदान करनी चाहिए।

3. जोसफ बटलर (1692-1752) का दर्शन इनसे श्रेष्ठ था। उन्होंने कहा कि अपने हितों की सिद्धि करके दूसरों की सेवा का विचार अनुचित था। परोपकार करना मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। सिंहनी स्वयं भूखी रहकर भी अपने शावकों को दूध पिलाती है। इसलिए दूसरों की सेवा को प्राथमिकता देनी चाहिए। तथापि बटलर की यह अवधारणा भौतिक दु:खों की निवृत्ति तक ही सीमित थी। यदि कोई व्यक्ति भूखा हो तो उसे भोजन खिलाया जा सकता है किन्तु इससे समस्या का पूर्ण निवारण नहीं होता क्योंकि वह व्यक्ति छः घंटे बाद पुनः भूख से व्याकुल हो जाएगा।

4. बटलर के पश्चात् जेरेमी बेन्थम (1748-1832) तथा जॉन स्टुअर्ट मिल (1806-1873) का आगमन हुआ। उन्होंने एक अन्य सिद्धांत की अनुशंसा करते हुए कहा कि वही कार्य किया जाए जो बहुसंख्यक लोगों के हित में हो। उन्होंने उचित अनुचित आचरण का निर्धारण करने के लिए बहुमत को स्वीकार करने का सुझाव दिया। लेकिन यदि बहुमत गलत हो तब यह दर्शन असफल सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि एक हजार अज्ञानी मिलकर भी एक विद्वान के विचारों की गुणवत्ता की समानता नहीं कर सकते।

कुछ दार्शनिकों ने यह कहा की कि अपने अंतःकरण की आवाज को सुनो। उन्होंने सुझाव दिया कि उचित आचरण निर्धारित करने का यह उत्तम मार्ग है। किन्तु समस्या यह है कि प्रत्येक व्यक्ति का अंत:करण विभिन्न प्रकार का होता है। एक ही परिवार के दो बच्चों के अलग-अलग नैतिक मूल्य और उनका अंत:करण भिन्न-भिन्न होगा। साथ ही किसी भी व्यक्ति का अंत:करण परिवर्तित होता रहता है। यदि एक हत्यारे से पूछा जाए कि लोगों की हत्या करके क्या उसे बुरा लगता है? वह उत्तर देता है, "आरंभ में मुझे बुरा लगता था किन्तु बाद में ऐसा करना मुझे मच्छरों को मारने के समान मोक्ष-संन्यास योग नगण्य लगने लगा। ऐसा करने से मुझे कोई पश्चात्ताप नहीं होता।" उचित कार्य के संबंध में महाभारत बताती है

आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्।

श्रुतिः स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः।।

(महाभारत-5.15.17)

"यदि तुम किसी के बुरे व्यवहार की आशा नहीं करते तब तुम्हें दूसरों के साथ भी वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। सदैव यह सुनिश्चित करो कि तुम्हारा आचरण शास्त्रों के अनुसार है।" दूसरों के साथ भी वैसा व्यवहार करो जैसे आचरण की तुम उनसे अपेक्षा करते हो। बाइबिल में भी वर्णन है-"दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा कि वे तुम्हारे साथ करते हैं।" (लुका 6.31) यहाँ श्रीकृष्ण भी यही कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार किए गये कार्य सात्त्विक है। वे कहते हैं कि ऐसा कार्य राग और द्वेष की भावना और कर्मफल की इच्छा से रहित होकर करना चाहिए।